Le crépuscule démographique de l’Occident

Quand la prospérité devient contraceptive

Depuis des siècles, la modernité a nourri une promesse : celle d’affranchir l’humanité de la faim, de la guerre, du froid et du travail pénible. Mais, à mesure que cette promesse d’affranchissement de la nécessité se réalise, un paradoxe lourd de conséquences surgit : plus un pays s’enrichit, moins il se reproduit...

I. La prospérité comme contraceptif

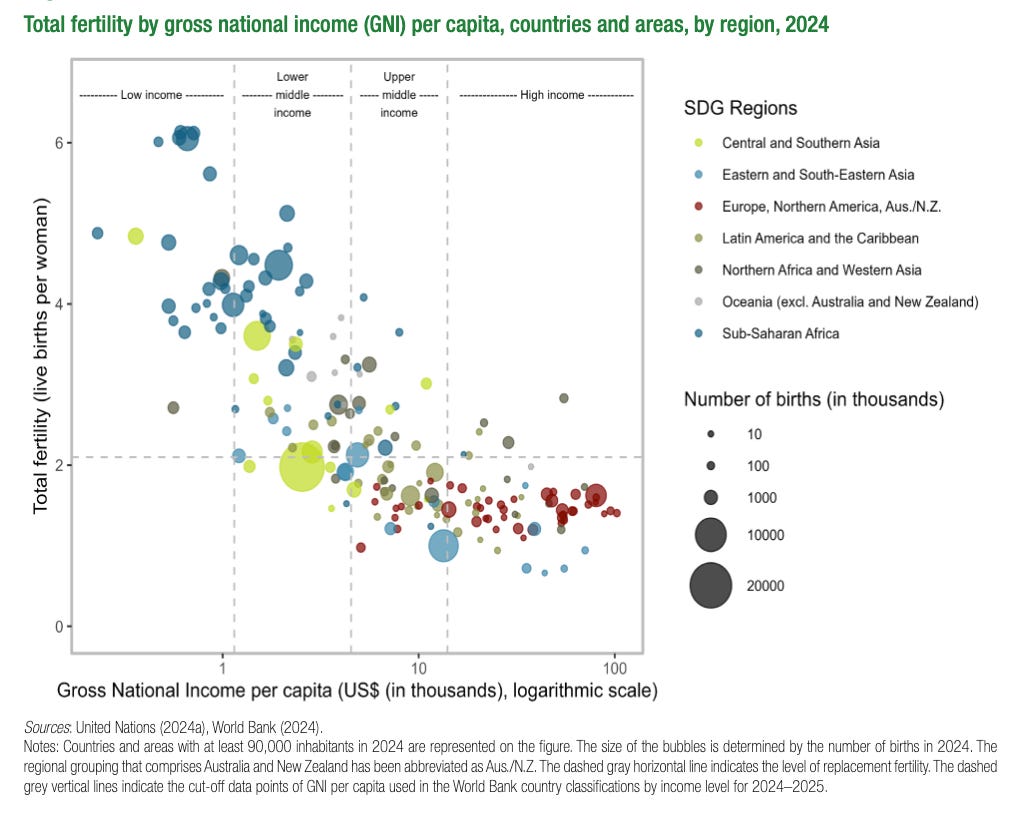

Le World Fertility Report des Nations Unies constitue aujourd’hui la référence mondiale pour comprendre la transition démographique.

Un graphique issu de son dernier rapport revêt une importance considérable : sur l’axe horizontal, on voit le revenu national brut par habitant ; sur l’axe vertical, le nombre moyen d’enfants par femme. Et la pente descendante révèle un fait dérangeant : à mesure que la prospérité s’installe, la fécondité s’efface…

A. Trois mondes, trois rythmes

Les 237 pays étudiés dans le rapport sont répartis en trois groupes selon le moment où leur fécondité est passée sous le seuil de remplacement (2,1 enfants par femme) :

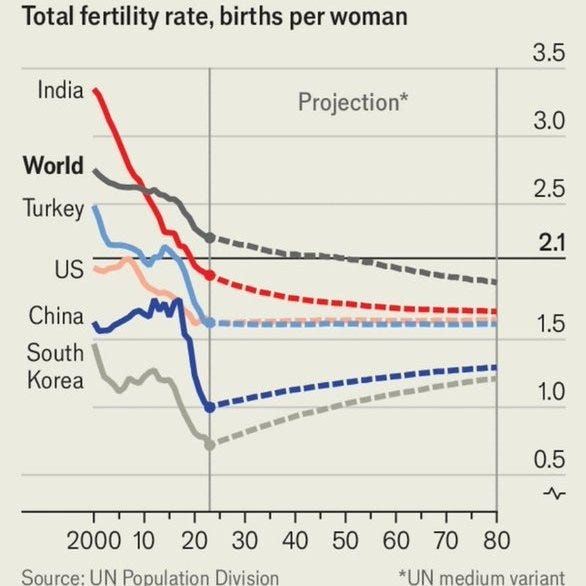

Les pays à faible fécondité installée : 72 pays où la transition a eu lieu avant 1994 — Europe, États-Unis, Japon, Chine. Ils ne représentent plus que 16 % des naissances mondiales en 2024.

Les pays en transition récente : 102 pays, dont l’Inde, le Brésil, le Mexique ou le Vietnam, où la fécondité est passée ou passera sous le seuil entre 1995 et 2054 — environ 41 % des naissances mondiales.

Les pays encore à fécondité élevée : 63 pays, principalement en Afrique subsaharienne, où la fécondité reste au-dessus de 2,1 enfants par femme. Ils représentent 43 % des naissances mondiales.

Le constat est clair: à partir d’un certain niveau de richesse — environ 30 000 dollars par habitant — la fécondité plonge en dessous du seuil de remplacement.

En somme, la croissance démographique mondiale repose désormais presque exclusivement sur les régions les plus pauvres.

B. Les causes profondes du déclin

Les économistes et démographes de l’ONU identifient plusieurs moteurs convergents :

L’urbanisation : l’enfant, dans la ville, perd sa fonction économique et devient un coût.

L’éducation, surtout féminine : plus les femmes sont diplômées, plus elles repoussent la maternité.

Le coût du logement et des services : se loger dans les métropoles absorbe l’essentiel des revenus des jeunes actifs.

L’accès à la contraception : la maîtrise de la fertilité est devenue un droit fondamental.

L’individualisme matériel : le bien-être personnel prime sur la continuité familiale.

Mais ces facteurs économiques et sociaux n’expliquent pas tout. Ils masquent une évolution plus profonde : la disparition du désir d’avenir.

Car derrière les statistiques, c’est une mutation anthropologique qui s’accomplit: la prospérité, censée donner confiance dans l’avenir, semble l’avoir rendu superflu.

Plus l’homme se libère de la nécessité, plus il semble se détourner de la transmission. La technique, en soulageant l’existence, a aussi suspendu le lien vital entre survie et reproduction. La société de l’abondance s’est muée en société du renoncement…

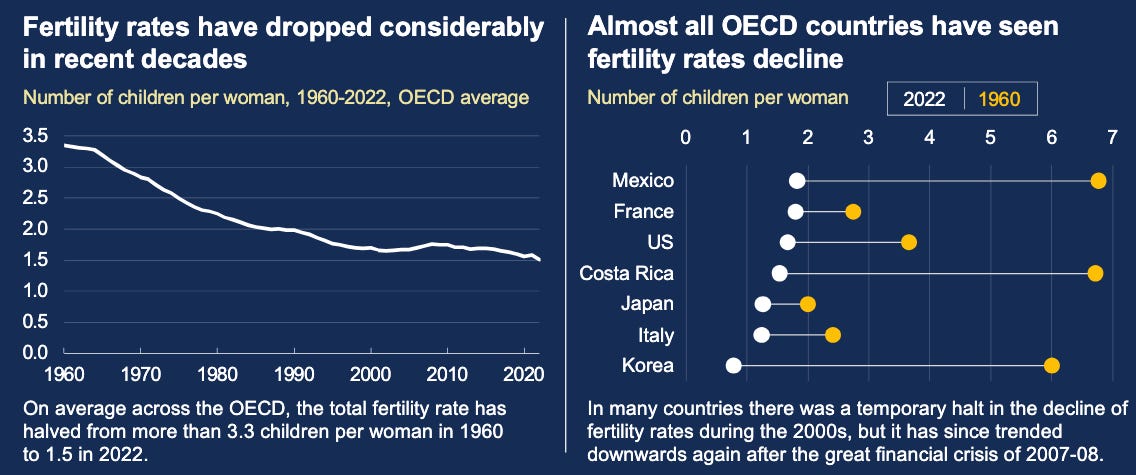

Ce constat a longtemps embarrassé les institutions internationales. Pendant des décennies, les discours vantaient la “transition démographique” comme une étape heureuse : la baisse de la fécondité devait accompagner la hausse du niveau de vie.

Mais nous découvrons aujourd’hui que cette transition, devenue permanente, risque même de devenir irréversible… Le rapport de l’ONU le reconnaît in extenso : “lorsque les sociétés atteignent une fécondité durablement inférieure à 1,5, le rebond devient extrêmement improbable”. Autrement dit, la spirale de la dénatalité est difficilement réversible, quelle que soit la richesse ou la générosité des politiques familiales.

II. L’échec des politiques natalistes

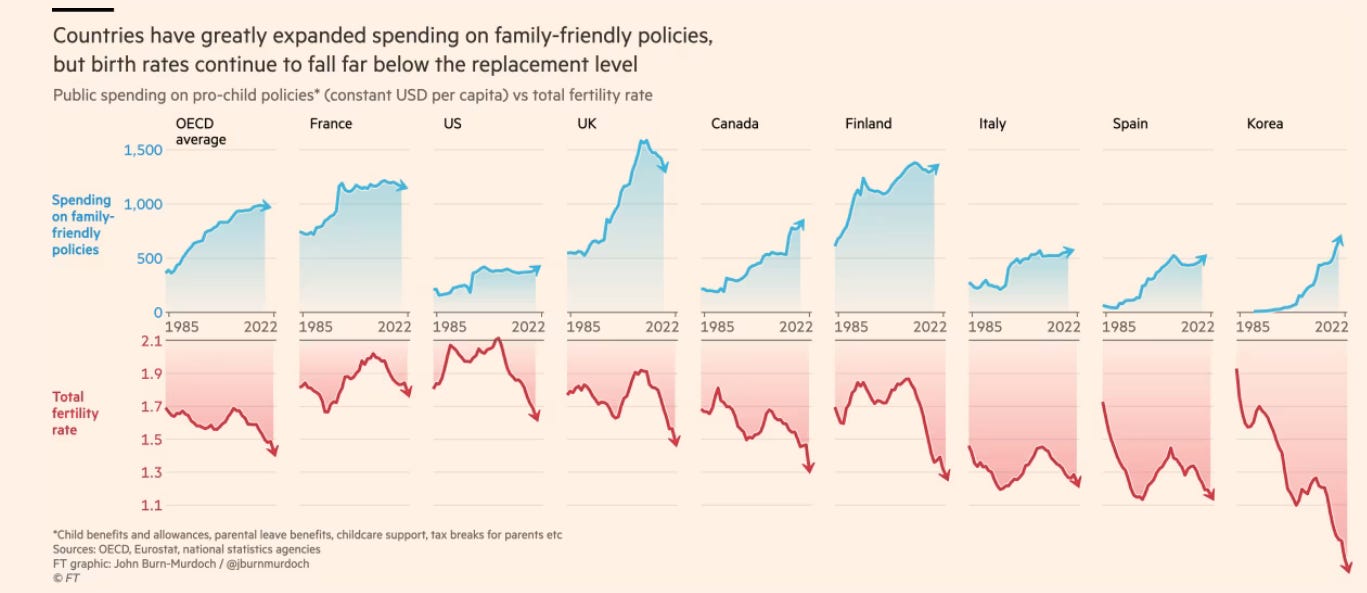

S’il est un autre graphique qui bouscule les certitudes des politiques publiques, c’est celui que publie le Financial Times, issu des calculs de l’OCDE.

Il montre un paradoxe difficile à entendre : jamais les pays développés n’ont autant dépensé pour soutenir les familles — et jamais ils n’ont eu si peu d’enfants…

Entre 1980 et 2019, les pays de l’OCDE ont triplé leurs dépenses par habitant en aides familiales (parties bleues du graphique): allocations, congés parentaux, subventions pour la garde d’enfants, programmes “pro-famille”.

Mais dans le même temps, la fécondité (parties rouges du graphique) y a chuté de 1,85 à 1,53 enfant par femme. Les exemples sont éloquents

Aucun pays ne reste au-dessus du seuil de remplacement ( 2,1 enfants par femme).

La France, longtemps citée en modèle, est passée de 2,0 à environ 1,7.

Pendant des décennies, les gouvernements ont cru qu’il suffisait de “payer” la natalité : plus d’aides, plus de congés, plus de places en crèche. Or, malgré cette générosité croissante, le désir d’enfant s’érode, signe que le problème n’est plus seulement économique, mais bien civilisationnel.

A. Le prix du confort

Dans les sociétés hautement éduquées, avoir un enfant signifie renoncer — temporairement ou durablement — à une carrière, à des revenus, à une liberté durement conquise. Aujourd’hui, les femmes peuvent très bien vivre sans mari, et les hommes sans enfants. On vit de plus en plus seul et la part des jeunes adultes vivant en couple recule partout.

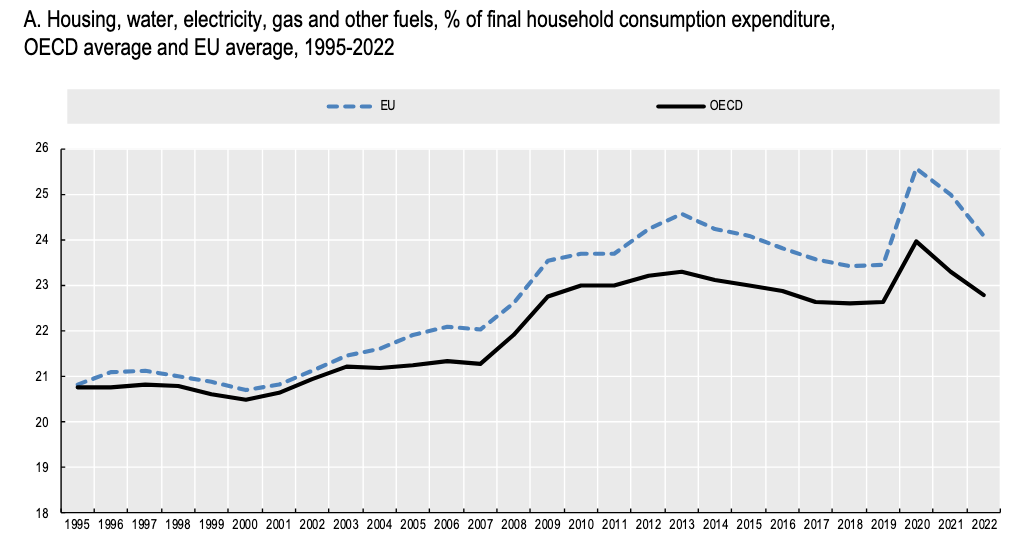

Et malgré leur multiplication, les aides publiques ne suffisent pas à compenser la hausse des coûts de logement et de services liés à l’enfance. Le logement, la garde d’enfants, l’éducation et l’alimentation représentent aujourd’hui parfois près de 40 % du budget d’un ménage dans les grandes villes européennes.

Les jeunes couples veulent d’abord se loger avant d’enfanter. Mais dans des métropoles où les loyers explosent et où la propriété devient inaccessible avant 35 ou 40 ans, le “moment pour faire un enfant” recule — puis disparaît. Dit de façon plus polémique: l’enfant devient la variable d’ajustement du marché immobilier.

Le problème n’est donc pas le manque de soutien financier, mais la structure même de la société. Dans les pays où le logement, l’emploi stable et la stabilité conjugale sont devenus des privilèges, la reproduction se transforme en luxe.

B. D’autres tendances psychologiques se conjuguent:

* La “Parentalisation extrême”

Dans un monde compétitif, un enfant n’aura de chances de “réussir” que si ses parents y consacrent beaucoup de leur temps, de leur énergie et leurs ressources. Résultat : chaque enfant devient un projet total — donc coûteux, épuisant, exclusif. Et plus ce modèle s’impose, plus le désir d’en avoir un second, voire un premier, s’effrite.

L’exemple de la Corée du Sud en est une illustration dramatique : c’est le pays qui a dépensé le plus, proportionnellement à son PIB, pour relancer la natalité.

Résultat : un taux de 0,72 enfant par femme, le plus bas du monde. Pourquoi ? Parce que la société sud-coréenne a poussé à l’extrême le modèle de la réussite individuelle, de la compétition scolaire, de l’investissement parental. Chaque enfant y est devenu un projet total — un pari épuisant.

Cette “parentalisation extrême”, théorisée par Doepke et Zilibotti, transforme la parentalité en tâche surhumaine. Les parents ne font plus d’enfants, ils “produisent des réussites”. Dans ces conditions, le désir s’épuise, et la société devient stérile à force de vouloir être performante.

* La sécularisation et l’individualisme ont remodelé les valeurs

Dans des sociétés plus riches, plus laïques et plus centrées sur l’épanouissement personnel, la famille n’est plus une finalité mais une option parmi d’autres. L’enfant n’est plus perçu comme un pilier social, mais comme un projet privé, souvent différé — parfois abandonné. Entre logement inabordable, instabilité professionnelle et anxiété concernant des lendemains désenchanteurs, la jeunesse occidentale doute.

Le désir d’enfant ne paraît plus essentiel à une vie réussie. Autrefois marginal, le choix de ne pas en avoir est pour une part croissante d’individus devenu le choix rationnel d’une génération qui se méfie du futur…

* Le vide de projet collectif

Les incitations économiques ne suffisent pas à combler un vide de projet collectif. La question n’est donc plus seulement “comment soutenir les familles”, mais comment redonner du sens au fait d’en fonder une.

Car sans renouvellement démographique, c’est tout le modèle social européen — retraites, innovation, solidarité intergénérationnelle — qui vacille. C’est moins d’actifs pour financer les retraites ; moins de jeunes pour innover ; moins de solidarité intergénérationnelle pour équilibrer les systèmes sociaux, et plus d’immigration…

Ainsi, un peu partout, le ratio “actifs / retraités” se détériore, forçant soit une hausse des cotisations, soit une baisse des prestations, soit un relèvement de l’âge de départ — ce qui fragilise la confiance dans le système et ravive les tensions sociales...

III. Le logement, matrice du déclin

Parmi les multiples variables du grand effondrement nataliste, une concentre toutes les autres : le logement. Ce n’est ni un détail conjoncturel, ni une simple question de confort : c’est la condition même de la transmission.

Dans les sociétés riches, le logement n’est plus seulement un coût : il est devenu le principal poste de consommation — et ce déplacement modifie la priorité institutionnelle et familiale. Une part d’environ 22-25 % du budget ménager consacrée au logement en moyenne OCDE signifie que d’autres postes sont sacrifiés...

Dans les métropoles, l’accès à la propriété est désormais repoussé à plus de 37 ans en moyenne dans l’Union européenne, et même au-delà de 40 ans à Londres, Paris, Milan ou Amsterdam. Le premier enfant arrive autour de 31 ans — ou n’arrive plus du tout.

La corrélation saute aux yeux : chaque année de retard sur l’achat du premier logement correspond à une année de retard sur la naissance du premier enfant.

A. Le paradoxe du patrimoine

Le logement est aussi la clef d’un autre paradoxe : plus la société s’enrichit, plus elle se ferme. Les propriétaires installés, souvent issus du baby-boom, détiennent aujourd’hui la quasi-totalité du patrimoine résidentiel. Les jeunes générations, elles, sont locataires d’un monde qui ne leur appartient plus.

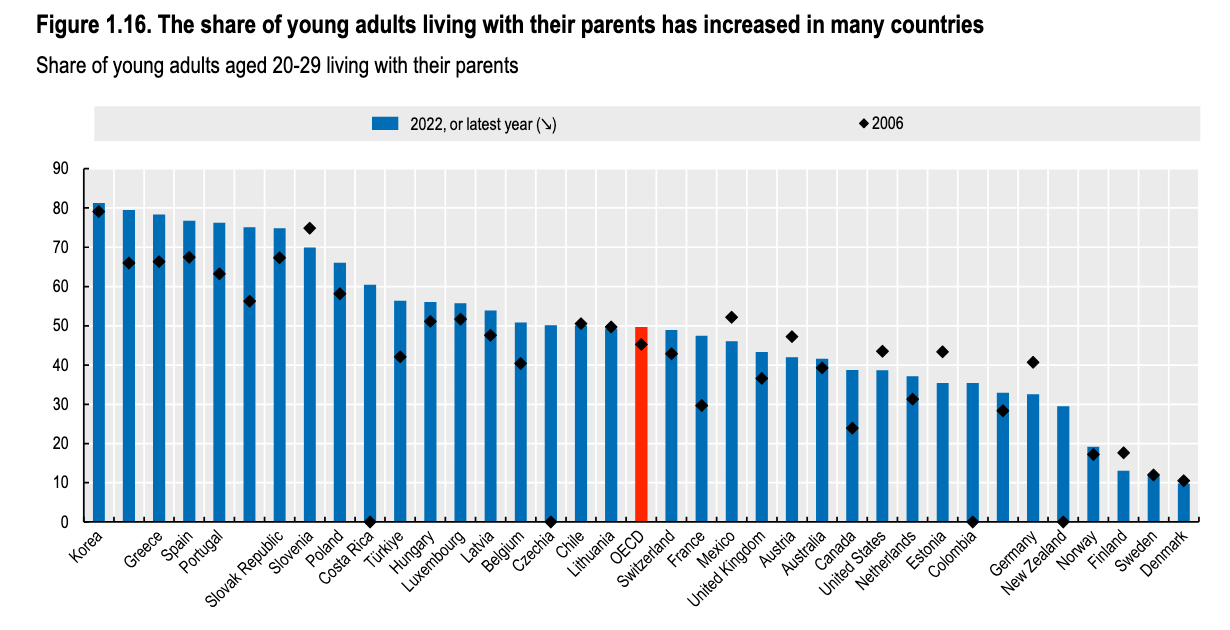

Dans la majorité des pays, la part de jeunes adultes cohabitant avec leurs parents a augmenté au cours des quinze dernières années.

Les taux les plus élevés se trouvent en Corée du Sud, Grèce, Espagne, et en Europe du Sud en général, avec plus de 70 à 80 % de jeunes adultes restant au foyer parental.

Cette fracture patrimoniale nourrit un ressentiment diffus : comment transmettre la vie quand on ne possède rien et que les horizons paraissent bouchés ? La dénatalité est aussi une crise de l’appartenance. Les économistes appellent cela “l’effet de seuil patrimonial” : dans les sociétés vieillissantes, la richesse accumulée ne se convertit plus en natalité, mais en spéculation.

B. Le logement, révélateur du désordre économique

Le logement concentre, en vérité, toutes les contradictions de l’économie contemporaine :

La dérégulation financière qui transforme la pierre en actif spéculatif ;

La stagnation salariale qui éloigne les jeunes du patrimoine ;

La priorité donnée à la mobilité, qui dissout les ancrages ;

L’obsession écologique, qui freine la construction au nom du “zéro artificialisation”. L’écologie punitive a rejoint la finance spéculative dans un même effet paradoxal : préserver la terre, mais stériliser la société.

En voulant protéger les villes de la pollution, on a bloqué la croissance urbaine, et en bloquant la croissance urbaine, on a étranglé la famille. Résultat : des métropoles muséifiées, sans enfants — et des campagnes désertées.

IV. Une dénatalité politique ?

La question démographique n’est plus seulement économique ou sociologique : elle est devenue politique. Les données le confirment, et la géographie électorale en porte désormais la trace.

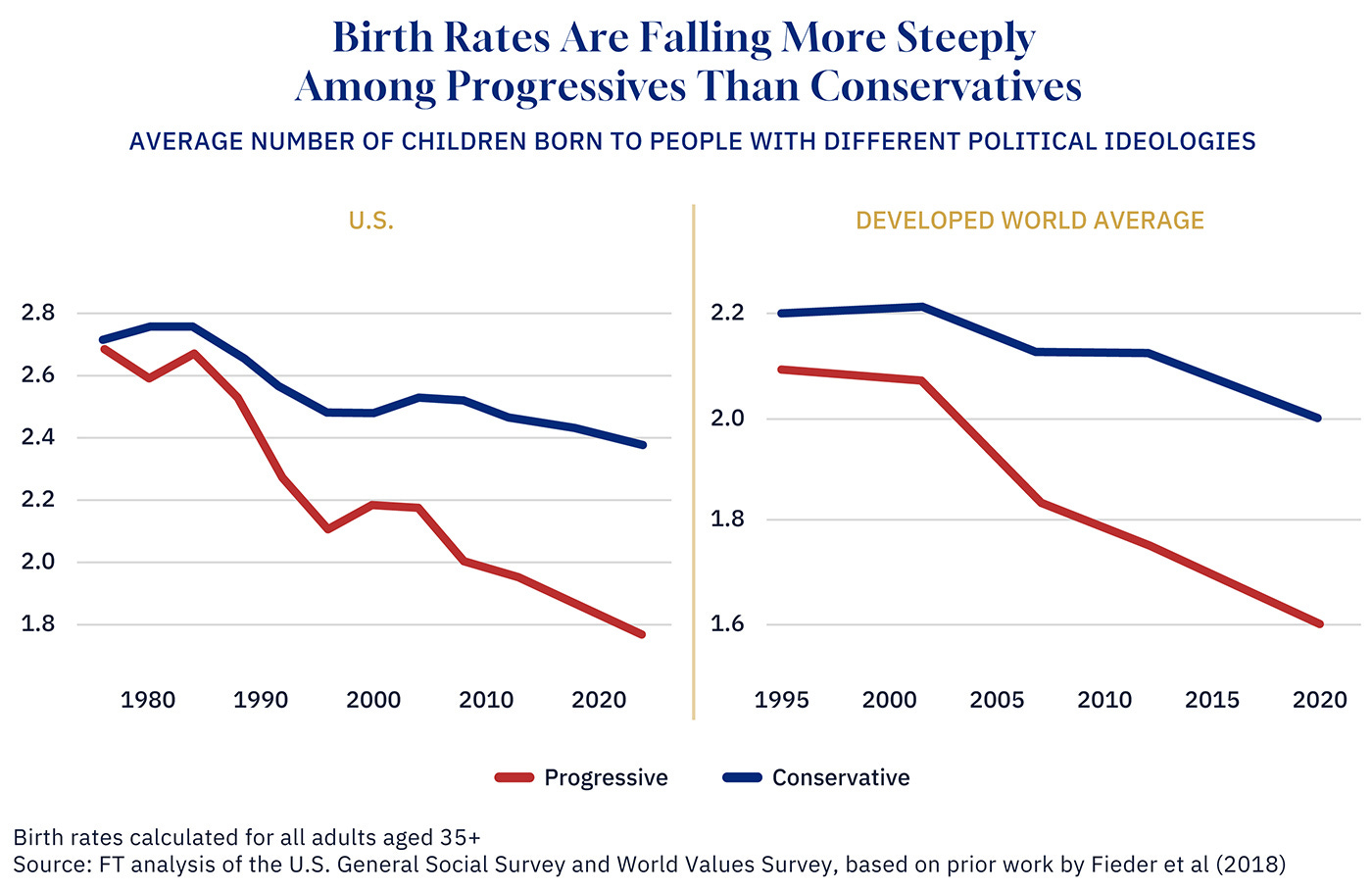

En 2023, le Financial Times publiait sous la plume de John Burn-Murdoch une étude qui a fait grand bruit : dans les sociétés occidentales, le déclin des naissances touche principalement les milieux progressistes.

Ce constat étonnant repose sur un faisceau de données issues des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de plusieurs pays européens. Il est éloquent: les personnes s’identifiant à la gauche ou au centre progressiste ont en moyenne nettement moins d’enfants que les électeurs conservateurs, et cet écart se creuse…

Jusque dans les années 1990, les libéraux avaient souvent autant ou davantage d’enfants, mais la tendance s’est inversée depuis. Plusieurs causes sont avancées:

A. L’individualisme postmoderne

Cette asymétrie n’est pas un hasard. Depuis des décennies, la gauche intellectuelle s’est désintéressée de la question de la natalité, jugée “conservatrice” ou “pro-nataliste” au sens réactionnaire du terme. L’idée même de “préserver la population” évoquait des relents autoritaires, voire religieux. Le souci du futur s’est déplacé vers d’autres combats : climat, égalité, diversité.

Et partout en Europe, cette polarisation s’intensifie : les villes “progressistes” vieillissent, les périphéries conservatrices se maintiennent, et le centre politique s’érode, génération après génération...

B. Le perfectionnisme éducatif

Dans les milieux urbains et diplômés, la parentalité s’est transformée en projet total : chaque enfant doit être “réussi”, optimisé, accompagné.

Résultat : moins d’enfants, mais plus d’investissement par tête. C’est ce que les chercheurs appellent le “helicopter parenting effect” : plus les parents sont exigeants, moins ils osent se reproduire.

C. La déliaison sociale et conjugale

Les progressistes se marient moins, plus tard, ou pas du tout. Or la corrélation entre mariage et natalité reste forte : moins de couples stables, moins d’enfants.

La dénatalité progressiste est donc aussi un effet secondaire de la désintégration progressive du couple. Ce processus est lent mais cumulatif : sur trois générations, il pourrait, selon leurs simulations, modifier significativement la structure idéologique de plusieurs pays européens.

L’effet n’est pas encore électoralement décisif, mais il est déjà statistiquement mesurable. Il s’agit d’une corrélation, non d’une causalité stricte. L’enjeu n’est pas partisan, il est une nouvelle fois anthropologique : ce que l’on voit ici, c’est la conséquence d’un rapport au monde, à la continuité et à la transmission. Cette étude ne célèbre ni ne condamne : elle décrit une loi que quelques grands auteurs avaient il y a bien longtemps pressentie : une société qui cesse de transmettre cesse d’exister.

V. Le paradoxe du progrès

Auguste Comte l’annonçait: “ la démographie, c’est le destin”... Les quelques réflexions qui précédent ne décrivent pas seulement la baisse de la natalité, mais bien l’épuisement d’un récit : celui du progrès comme promesse de vie.

Nous vivons dans des sociétés où tout s’est amélioré — sauf le désir de durer.

L’homme moderne a conquis l’abondance, la santé, l’autonomie, mais au prix d’un renoncement muet : celui de la reproduction.

Comme si, à force de maîtriser la vie, il avait fini par s’en détacher.

Seulement un tiers de l’humanité vit encore dans des pays où la fécondité reste au-dessus du seuil de remplacement. Les dernières données font penser que la population mondiale culminera bien plus tôt qu’annoncé, et à un niveau bien plus bas.

Plutôt que d’atteindre 10,3 milliards en 2084, comme le prévoit encore l’ONU, elle pourrait plafonner dans les années 2050 sans jamais dépasser 9 milliards. Puis commencer à décliner, une première depuis la Peste noire du XIVᵉ siècle…

Ce qui rend la situation d’autant plus alarmante est la vitesse de cette métamorphose. Les démographes pensaient que ces tendances s’étendraient sur tout le siècle ; or elles se réalisent en deux décennies !

Face à ces dynamiques, les projections officielles — qui dessinent une stabilisation ou même une légère remontée de la fécondité à long terme — apparaissent comme un compromis méthodologique plus que comme une hypothèse réaliste.

L’enjeu est considérable. La contraction des naissances modifie la structure des sociétés : moins de jeunes, plus de retraités, une pression accrue sur les systèmes de retraite et de santé, un ralentissement de la croissance économique, et à terme, une redéfinition des équilibres géopolitiques…

Autrefois, la misère tuait les hommes ; désormais, c’est l’abondance qui les stérilise. Le progrès, ce grand architecte de la survie, s’est mué en ingénieur du déclin…

Le progrès a libéré l’individu — du besoin, de la religion, du clan. Mais cette libération semble ironiquement s’être retournée contre elle-même : une fois libre de tout, que faire de cette liberté ? Le mariage est devenu un contrat révocable, la filiation un projet optionnel, la communauté un souvenir. L’individu, délesté de tout devoir, découvre que la liberté absolue se paye d’une solitude structurelle...

C’est là le grand paradoxe de la modernité : plus l’homme s’affranchit de la nature, plus il se détourne de la transmission. Cela parait contre intuitif et pourtant la prospérité agit comme un contraceptif moral : elle rend l’avenir moins urgent, moins nécessaire, moins désirable. Peut-être l’Occident paie-t-il le prix de son scepticisme : en cessant de croire que le futur mérite d’être habité, il en a cessé la construction.

Et c’est là, sans doute, que réside le véritable défi de l’Occident : non pas tant tenter désespérément de prétendre “sauver la planète”, que de se sauver lui-même — en redonnant au futur ce qui lui manque le plus : la promesse du bonheur d’y vivre…