Le vert et la vertu

De la transition écologique à la technocratie réglementaire

L’Europe aime les normes comme d’autres chantent les hymnes : avec ferveur, discipline et une pointe d’aveuglement.

Mais ce qui devait être un instrument de progrès — la norme au service du bien commun — s’est mué, au fil des décennies, en une architecture d’empêchement.

Dans les discours, cette inflation normative incarne une exigence de civilisation : protéger le client, les travailleurs, la planète ou les générations futures...

Dans les faits, la norme est devenue un impôt invisible; un prélèvement diffus sur la compétitivité, l’innovation et l’investissement. Que s’est il passé ?

La norme comme réflexe et impasse

La transition écologique a un coût que nul ne parvient réellement à chiffrer — parce que derrière chaque norme se cache une facture. Ce coût agit à plusieurs étages :

Indirectement, en allongeant les procédures, en multipliant les consultations et en instillant une incertitude chronique sur les grands projets ;

Directement, lors de la mise en œuvre concrète des obligations.

Ainsi, chaque année, la Commission publie des milliers d’actes délégués, corrigés avant même d’avoir été pleinement mis en œuvre. Dans l’industrie, on parle de régulation en mouvement perpétuel. L’épisode IA le confirme: l’Europe est bel et bien devenue le seul espace économique où la conformité précède la production.

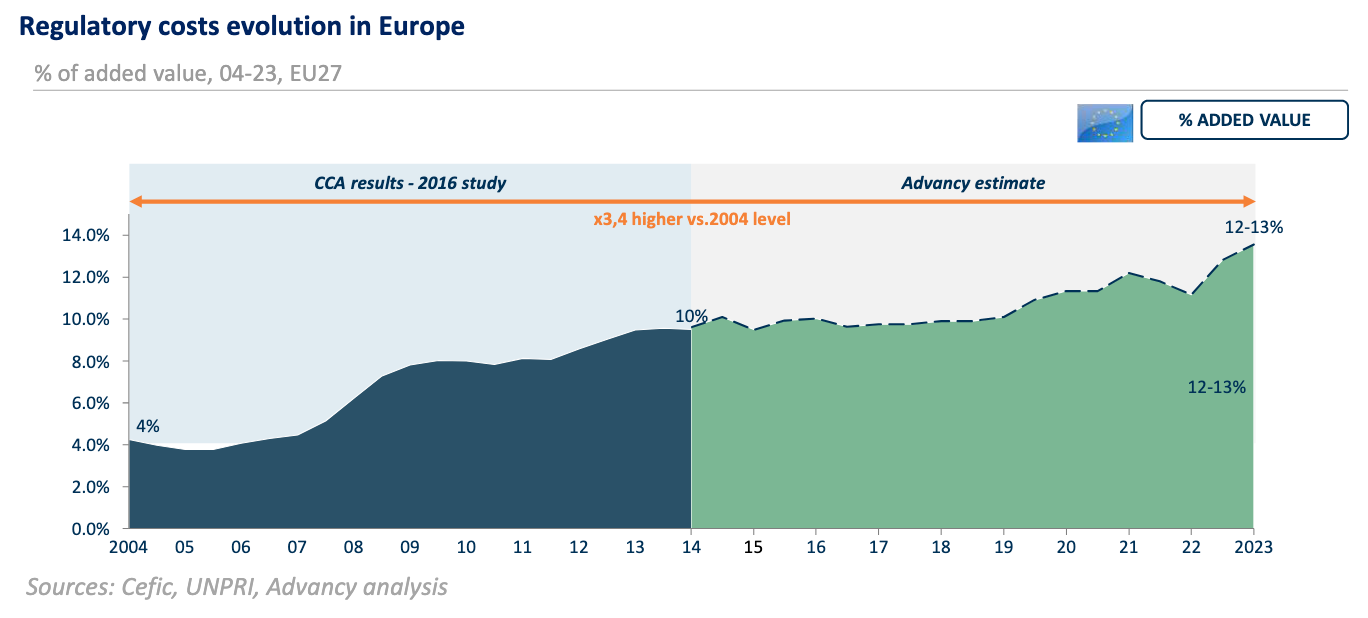

Une évaluation cumulative menée pour la Commission européenne en 2016 chiffrait à 10 milliards d’euros par an le poids réglementaire pour la seule industrie chimique. Dix ans plus tard, selon la mise à jour du Cefic (2025), la situation s’est aggravée: les coûts réglementaires atteindraient désormais 12 à 13 % de la valeur ajoutée du secteur chimique, soit jusqu’à deux fois les dépenses de R&D. Le secteur évoque un climat d’imprévisibilité permanente, à l’origine d’un profond décrochage structurel.

Le bâtiment illustre cette dérive: la hausse spectaculaire des coûts de construction ces dernières années tenant pour une large part à la prolifération des normes environnementales. Cela ne devrait guère étonner: plus les normes sont exigeantes, plus la facture augmente… jusqu’à rendre la vertu économiquement dissuasive.

La norme: une machine qui s’auto-alimente

Chaque crise a servi de prétexte à légiférer davantage :

La crise financière mondiale a déclenché une avalanche de règles prudentielles.

La numérisation a ajouté des strates sur la vie privée, la gouvernance des données, la responsabilité des plateformes, puis l’IA.

La transition écologique a empilé permis, taxonomie, obligations de transparence, normes techniques et exigence de nouveaux techniciens.

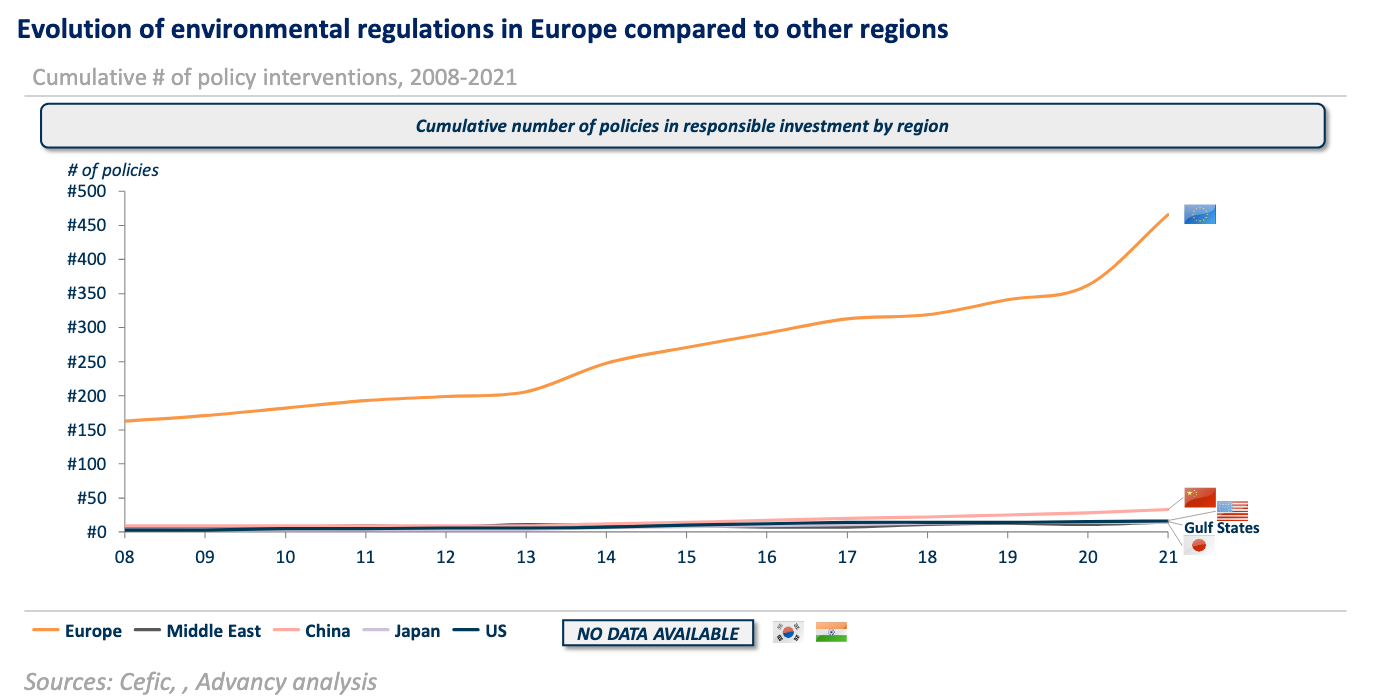

Alors que les États-Unis, la Chine ou le Japon ont adopté, depuis 2008, entre 20 et 50 grandes politiques environnementales, l’Europe en a produit près de 500.

Une telle inflation réglementaire ne traduit pas seulement une ambition écologique, mais bien une perte de rapport au réel : l’Union européenne a fait de la norme son principal instrument politique, son substitut d’industrie, et son nouvel handicap.

La France, championne du “gold-plating”

L’adage veut que “les USA inventent, les Chinois copient et les Européens régulent”. À cela, il faudrait ajouter qu’à Bruxelles, on rédige ; tandis qu’à Paris, on surtranscrit.

La France a érigé le gold-plating — la surtransposition des directives européennes — en discipline administrative. Ce qui est conçu comme une norme-cadre devient, une fois arrivé à Paris, un labyrinthe réglementaire. Deux exemples concrets :

Le marché du bâtiment : la réglementation thermique française (RT 2012, puis RE 2020) impose des seuils énergétiques plus sévères que ceux exigés au niveau européen, entraînant des surcoûts de 10 à 15 % sur les projets neufs.

L’industrie agroalimentaire : la France a transposé la directive sur les émissions industrielles avec des normes d’effluents plus basses que celles de la plupart de ses voisins, renchérissant encore les coûts de traitement d’environ 10 %.

Le code de l’environnement a grossi de plus de 438% depuis 2004. Le problème n’est pas la norme en soi, mais l’empilement non hiérarchisé : chaque ministère, chaque agence, chaque collectivité ajoute sa couche de vertu. Sans logique ni coordination.

Résultat : un surcoût de conformité supplémentaire par rapport à nos voisins. Et, paradoxalement, un impact carbone nul ou presque, puisque les productions les plus énergivores migrent simplement vers des pays aux normes plus souples..

La technocratie verte : l’ère des bureaux d’études

Au delà des lois, un « nouvel ordre administratif de l’écologie » a peu à peu imposé son orthodoxie en produisant des milliers de règlements et de circulaires techniques, ajoutant son cortège d’alinéas, de conditions, de critères et d’ interstices...

La technicité croissante de ces textes impose désormais un passage obligé par les bureaux d’études, devenus le sésame avant toute action. Leur multiplication et leur niveau de détail croissant déplacent le pouvoir de décision vers les techniciens, puis vers les administrations qui valident ou bloquent leurs conclusions. Les élus locaux et les entreprises concernées décrivent ce processus comme un parcours du combattant :

Avec des études d’impact à rallonge, souvent étalées sur plusieurs saisons ;

des mois supplémentaires pour recueillir les avis de chaque service ;

des prescriptions financières à chaque étape.

Et quand bien même tout cela serait franchi, le projet reste suspendu à la moindre contradiction entre administrations. Car dans ce labyrinthe institutionnel (DREAL, DDTM, ABF…) il n’existe aucune hiérarchie claire : tout veto paralyse.

Cette hypertrophie bureaucratique, présentée comme un modèle à imiter, ressemble désormais à une véritable métastase institutionnelle : un système clos, avec des pouvoirs de plus en plus dérogatoires, et qui se nourrit de lui-même au nom du Bien.

Comme le conclue cette récente étude de la Fondation pour l’innovation politique: l’ennui est que « personne n’ose contrarier une administration censée œuvrer pour sauver la planète. Ces aspects révèlent un monde à part dirigé par une administration lointaine, agissant en cercle fermé, usant d’un langage spécifique, abusant d’acronymes, se contentant de considérations générales, un monde souvent coupé des réalités et des citoyens qui ne comprennent pas les mesures qui leur sont imposées. »

Le coût invisible du Green Deal

Avec le Green Deal, la logique normative a changé d’échelle. Les entreprises doivent désormais composer avec un ensemble tentaculaire de règlements : CSRD (reporting extra-financier), Taxonomie, SFDR (finance durable), CSDDD (devoir de vigilance), sans parler des directives énergie-climat et des obligations ESG…

Sous couvert de transition écologique, l’Union a inventé une écologie de la conformité, où chaque entreprise doit prouver qu’elle est durable avant même d’avoir produit quoi que ce soit. La conclusion de cette inflation sans frein était évidente: on retrouve un tissu d’entreprises pris dans un maillage administratif sans précédent. Les entreprises, surtout les PME, “sur-rapportent” par peur de sanction, ce qui augmente encore les coûts, et le tout sans gain environnemental tangible...

La Commission a fini par reconnaître le climat délétère engendré par cette sur-régulation et a, en février 2025, annoncé vouloir réduire de 25 % la charge de reporting et préparer un “Omnibus” réglementaire pour simplifier ce “système kafkaïen”.

La lumière semble être venue du rapport remis par Mario Draghi à la Commission en 2024, où ce dernier avait notamment fait la démonstration que l’Europe n’avait pas besoin d’ennemis pour s’imposer à elle-même ses propres barrières tarifaires…

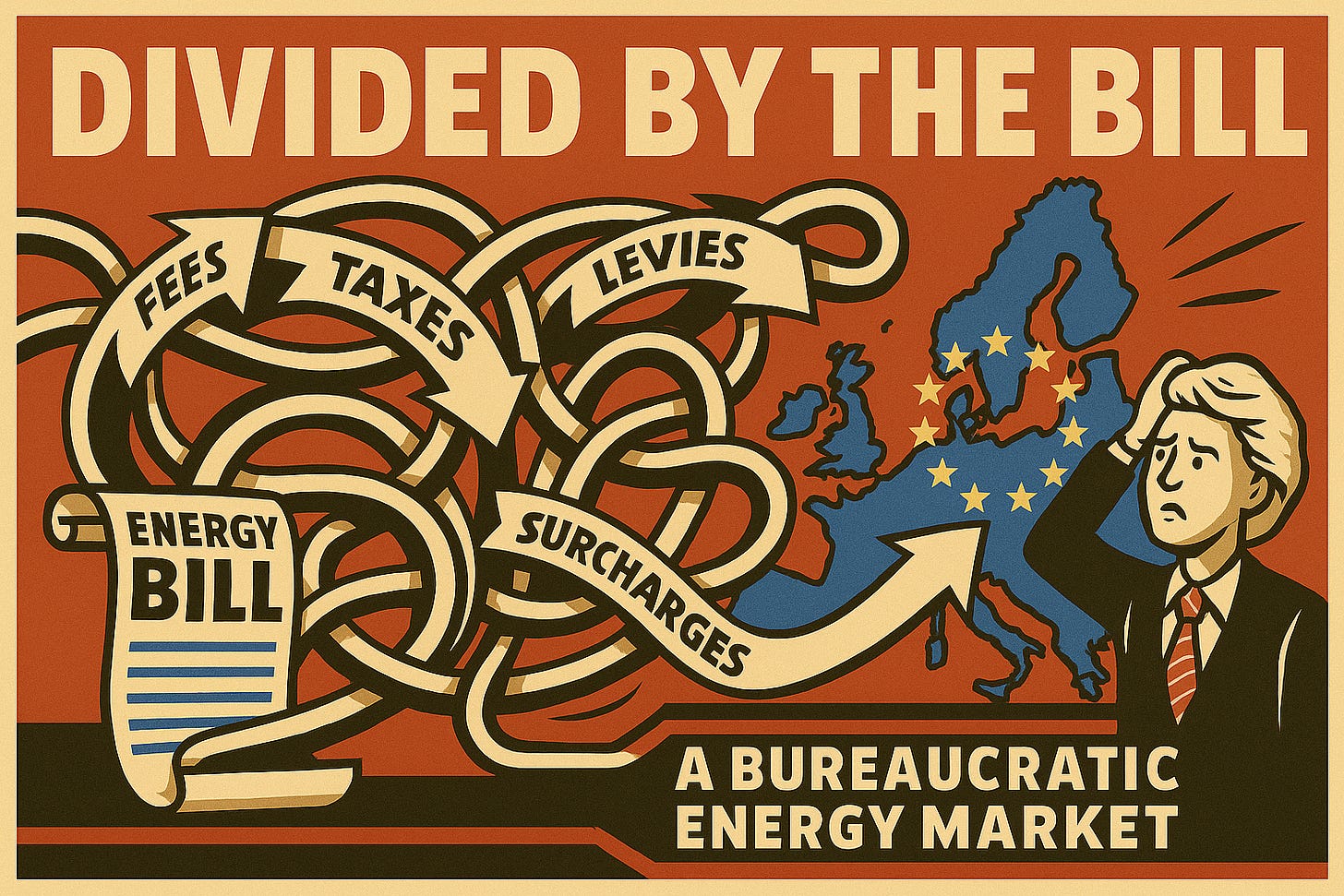

Ainsi, sous couvert de marché unique, les États membres empilent frais de réseau, redevances de transit et autres taxes de connexion chaque fois qu’un électron, une molécule ou un service traverse une frontière interne. Selon l’étude de Mario Draghi « ces surcoûts peuvent faire grimper les prix jusqu’à 45 % dans l’industrie manufacturière et 110 % dans les services, par rapport à nos concurrents mondiaux. »

L’Europe paie donc plus cher ce qu’elle produit elle-même à cause de son propre millefeuille réglementaire. Le plus ironique, c’est que cette situation découle d’un excès de vertu. Au nom de la “juste tarification”, on a multiplié les niveaux d’autorités, d’opérateurs, d’agences et de régulateurs censés garantir la transparence; jusqu’à rendre le système illisible, inefficace et, surtout, ruineux. Le “Green Deal” avait pour ambition d’unir l’Europe par l’énergie propre ; il a réussi à la diviser par la facture !

À tout cela s’ajoute un paradoxe rarement connu : une part considérable de ces réglementations vertes est en réalité mal conçue, incomplète ou inapplicable.

Un rapport de la Cour des comptes européenne (ECA) publié en 2024 dresse un constat sévère : les dispositifs du Green Deal et du plan de relance “Next Generation EU” souffrent d’un manque cruel de cohérence, de suivi et de contrôle des résultats.

La cour estime que jusqu’à un tiers des dépenses déclarées “vertes” par les États membres ne respectent pas les critères environnementaux définis par la Commission.

À force d’inconséquence et d’idéalisme, on aboutit à une situation où des milliards sont dépensés dans des normes mal contrôlées, mal ciblées, mal mesurées — avec une transition énergétique qui, pour une large part, se contente de s’auto-surévaluer…

Quand la vertu devient dissuasive

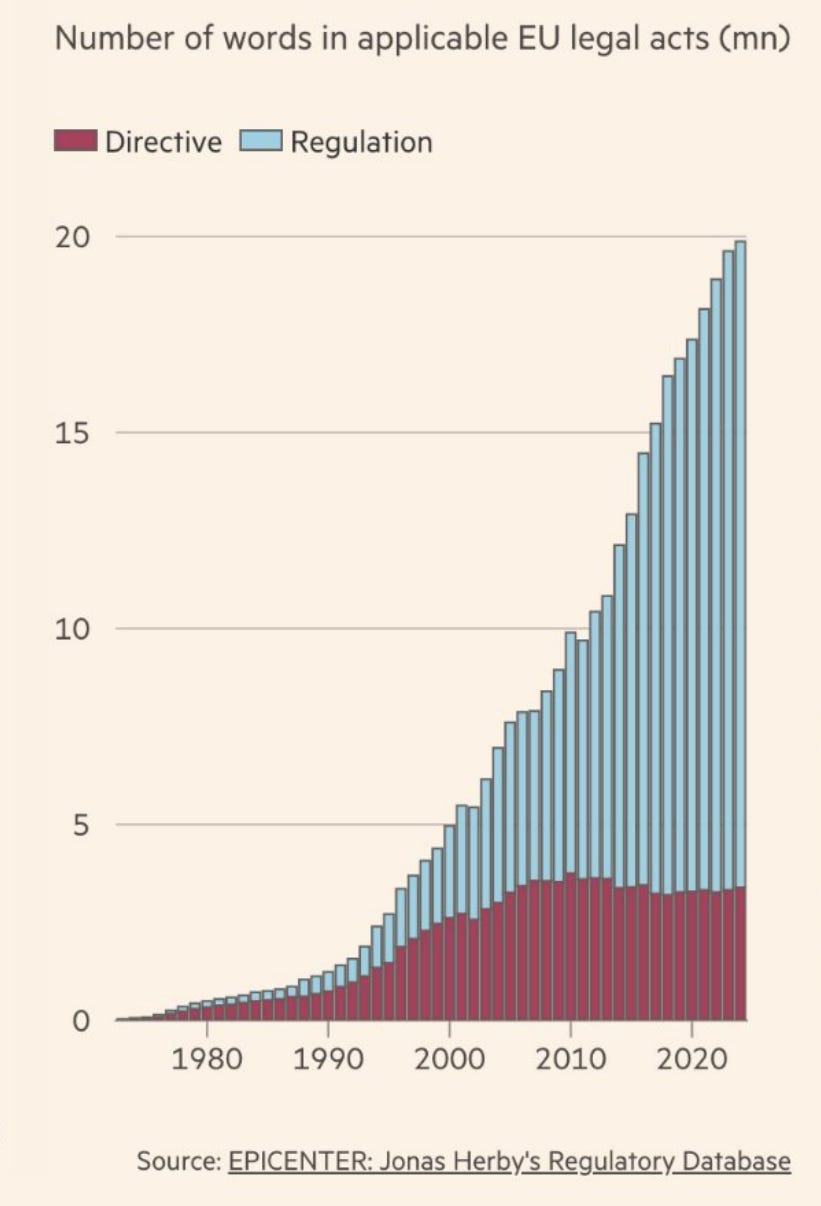

Le nombre total de mots contenus dans la législation de l’UE a augmenté de plus de 700 % depuis la signature du traité de Maastricht. Sans y prêter attention, la France et l’Europe s’asphyxient tragiquement dans une inflation normative qui pèse comme un impôt invisible sur chaque investissement, chaque emploi, chaque idée neuve.

Face aux autres puissances l’Europe, fidèle à son ADN juridique, continue de croire que le droit peut modeler le réel et que la vertu peut à elle seule discipliner la force.

Mais dans un monde redevenu darwinien, où l’énergie, les matières premières et les technologies sont des armes, cette croyance tourne à la naïveté stratégique.

Ainsi, après avoir érigé un arsenal de règles contraignantes (de la CSDDD au mécanisme d’ajustement carbone) censées s’imposer au monde par la seule force de leur exemplarité, les Européens découvrent qu’un modèle fondé sur la vertu ne résiste pas au retour de la loi du plus fort. Face à des concurrents qui n’appliquent pas les mêmes règles du jeu, c’est l’ensemble de l’architecture qui se fissure. Car, comme le résume Cécile Maisonneuve, « sans puissance pour l’adosser, le droit extraterritorial européen n’est qu’un vœu pieux ». En persistant à confondre exemplarité et influence, Bruxelles fabrique des règles que les autres exploitent, et sans même les subir.

Mais pourquoi l’Europe n’arrive-t-elle pas à se défaire de se logiciel ?

Parce que la norme y est devenue une valeur morale. Elle traduit une forme d’éthique procédurale : mieux vaut dix règlements imparfaits qu’une politique sans texte. Chaque nouvelle exigence répond à une émotion collective — un scandale, une pollution, une crise — et chaque tentative de simplification est machinalement dénoncée comme un recul écologique.

Car toute une économie de la conformité s’est constituée : cabinets, certificateurs, consultants, autorités, ONG… Et tous vivent de la complexité qu’ils dénoncent. D’où une inertie systémique : défaire les normes est délicat sachant qu’aucun des acteurs concernés n’est prêt à se lester d’une parcelle d’influence...

Enfin, le cadre juridique de l’Union rend la “déréglementation” presque impossible : il faudrait rouvrir des règlements, réexaminer des directives, risquer des contentieux devant la CJUE. D’où le fait que malgré les grandes annonces, au mieux Bruxelles “simplifie” à la marge, mais sans jamais parvenir à réduire.

L’écart de régulation européen, c’est l’histoire d’un différentiel entre la pureté des intentions et la lourdeur des moyens; une spirale faite d’auto-satisfaction et de déclin.

Mais le plus ironique de toute cette histoire est que la norme, censée protéger le bien commun, a bel et bien finit par produire l’effet exactement opposé. Car derrière cette rhétorique rédemptrice se cache en plus un mécanisme régressif : les normes vertes pèsent d’abord sur ceux qui ont le moins de moyens pour les appliquer.

Là où les plus aisés se parent de vertus écologiques — logements neufs, véhicules électriques, pompes à chaleur et tri sélectif premium — les plus modestes héritent des interdictions, des pénalités et des surcoûts. Les DPE, les ZFE et autres nouvelles obligations verdissantes confirment à chaque fois cette impression générale: la durabilité ostentatoire des uns devient la charge silencieuse des autres.

Enfin, cette bureaucratie verte apparait comme un impôt caché sur l’innovation:

Elle pénalise la construction d’infrastructures, l’implantation d’usines ou la recherche de nouveaux débouchés.

Elle ralentit la transition entravant toute velléité concrète de réindustrialisation et en détournant les capitaux vers les zones moins contraignantes.

Elle alimente surtout la défiance : quel citoyen peut encore croire à l’« Europe de la compétitivité » quand il voit que Bruxelles légifère plus qu’elle ne libère ?

La conclusion de tout ce qui précède est que ce n’est plus l’économie qui finance la transition, mais la transition qui consume l’économie — dans un mélange de bonne conscience et de paperasse, où la technocratisation de la vertu a remplacé l’efficacité.

La vertu en Europe est ainsi devenue un modèle comptable où l’on préfère mesurer plutôt que produire, contrôler plutôt qu’investir et s’auto-évaluer plutôt qu’innover.

Et pendant que les règlements s’empilent, que les usines s’éteignent et que les contribuables s’épuisent, l’Europe continue de chanter son hymne préféré : la norme rédemptrice, cette musique douce qui couvre le bruit du déclin… CT